摘要:本文旨在帮助孩子轻松掌握数学中的时间计算。以实际例子说明,从8:45到11:30经过了多久,通过简单易懂的方式讲解时间的计算方法和步骤。让孩子在掌握基础知识后,能够灵活应用于实际生活中,提高数学运算能力,为未来的学习打下坚实基础。

本文目录导读:

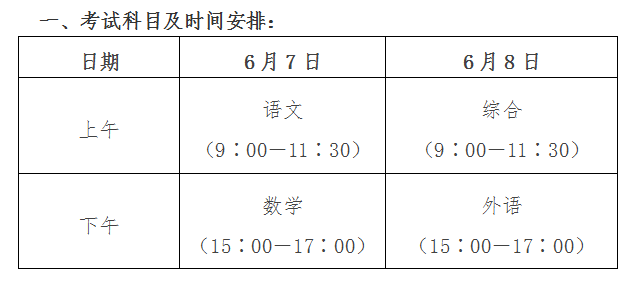

许多孩子在数学学习中都会遇到时间计算的难题,从8:45到11:30经过了多久”,这类问题看似简单,却涉及时间的计量和换算,需要孩子具备一定的逻辑思维和计算能力,作为家长或老师,我们应该如何教导孩子轻松掌握这一技巧呢?

理解时间计算的重要性

时间计算是数学中的基础技能之一,不仅在日常生活中有广泛应用,如计算上下班时间、会议持续时间等,还能培养孩子的逻辑思维和问题解决能力,帮助孩子掌握时间计算技巧至关重要。

掌握时间计算的方法

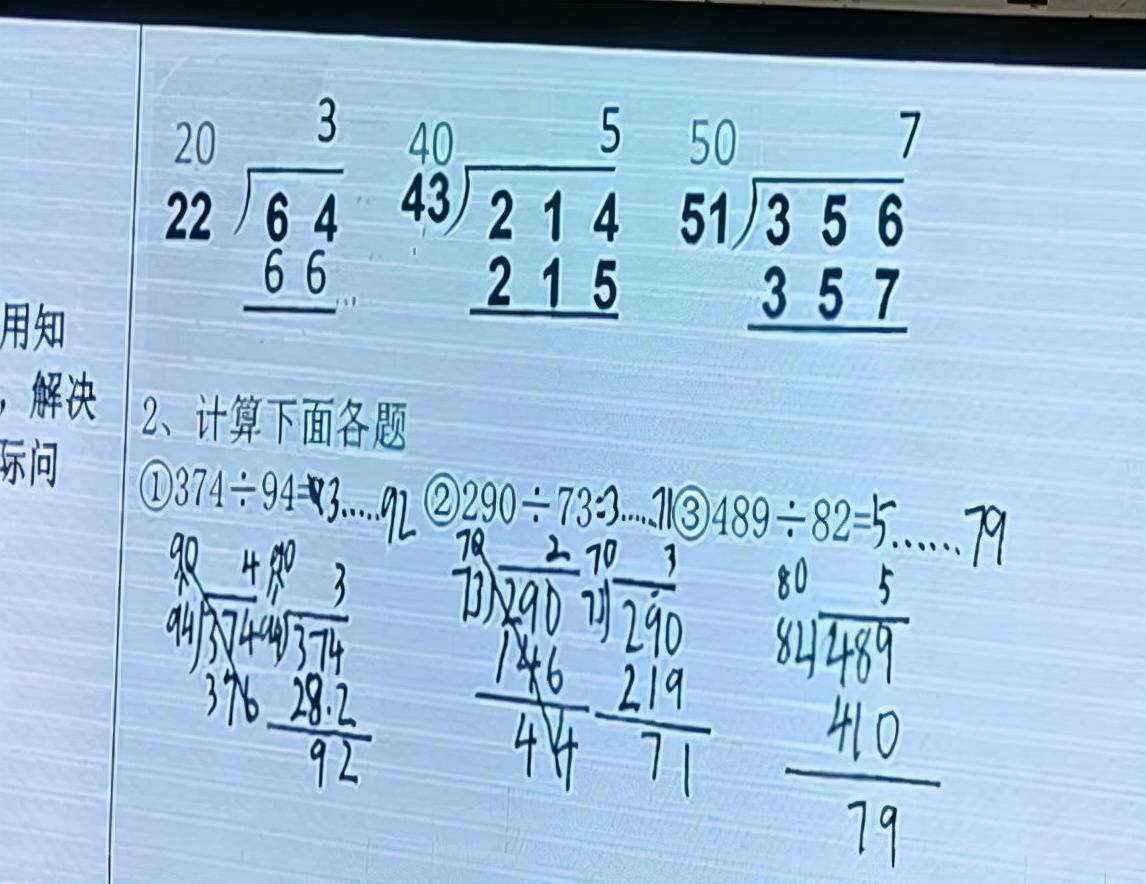

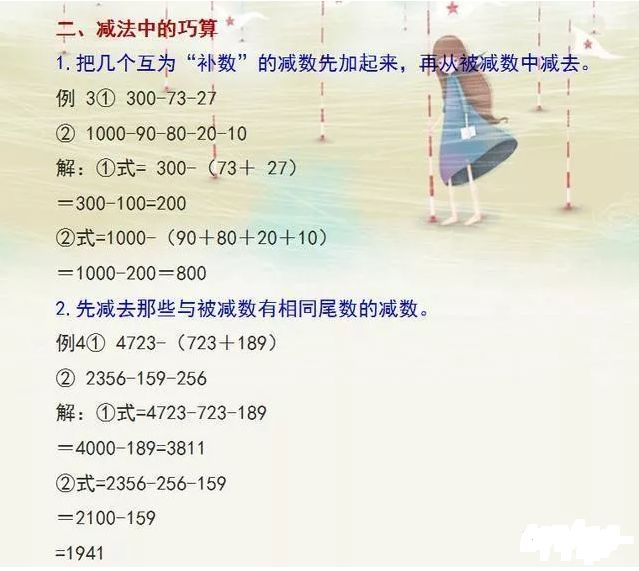

1、分段计算法:将时间分为小时和分钟两部分分别计算,从8:45到11:30,先计算小时:8小时到11小时经过了3小时;再计算分钟:45分钟到30分钟经过了15分钟,最后将两部分相加,即经过了3小时15分钟。

2、减法计算法:将结束时间转换为分钟数,然后减去开始时间的分钟数,从8:45到11:30,将时间转换为分钟数,即8点45分到上午第3个半小时(即第3个半小时已过),再减去开始的分钟数(即减去第半小时的分钟数),得到经过的时间为两个半小时再加剩下的分钟数(即半小时加剩余的时间),即经过的时间为两个半小时再加剩下的时间,这种方法适合时间跨度较长的情况。

提高孩子的学习兴趣与积极性

1、结合生活实例:将时间计算与孩子的日常生活相结合,如计算上学时间、休息时间等,让孩子感受到学习时间的实际意义,提高学习兴趣。

2、游戏化学习:通过游戏的方式让孩子练习时间计算,比如设置时间计算游戏关卡,让孩子在游戏中掌握技巧。

3、鼓励与引导:在孩子掌握时间计算技巧后,及时给予鼓励和肯定,增强孩子的自信心和学习动力。

教授技巧与策略

1、简化问题:引导孩子将复杂问题简单化,如将时间转换为更易计算的单位。

2、逐步练习:从基础题型开始,逐步增加难度,让孩子逐步适应并掌握时间计算方法。

3、归纳总结:引导孩子总结时间计算的规律和方法,加深理解。

实例演示与操作

以“从8:45到11:30经过了多久”为例,我们可以这样教导孩子:

1、让孩子自己尝试计算。

2、引导孩子分段计算,先计算小时的差异,再计算分钟的差异。

3、鼓励孩子自己总结规律和方法,如分段计算法中的“先小时再分钟”原则。

4、结合生活实例,让孩子感受到时间计算的实际意义。

时间计算是数学中的基础技能之一,掌握这一技巧对孩子的日常生活和学习都具有重要意义,作为家长或老师,我们应该耐心引导孩子,通过分段计算法、减法计算法等技巧帮助孩子掌握时间计算方法,结合生活实例和游戏化学习等方式提高孩子的学习兴趣与积极性,当孩子掌握基本技巧后,逐步增加难度,引导孩子自主探索和总结规律,相信在我们的共同努力下,孩子一定能够轻松掌握时间计算技巧。

还没有评论,来说两句吧...